公務員に転職すると年収は下がる? その答えは

「一時的にはYes、でも長期ではNoかもしれない」

民間企業から公務員へ転職すると、初年度の年収が下がるケースは実際にあります。

特に、民間で歩合給や残業手当が多かった人ほど、そのギャップを感じやすいでしょう。

公務員は、原則として毎年一定の昇給制度があり、成果に応じて大きく年収が変動することはほとんどありません。

この仕組みによって年収が民間よりも低くなるケースもありますが、安定して昇給していく点や、安定的な賞与の支給、退職金などを考慮すると、長期的には民間よりも有利になる場合も少なくありません。

この記事では、地方公務員の給料表や民間モデルとの比較を通じて、年収に関する不安を整理し、転職で損をしないための判断軸をお伝えします。

年齢別|民間企業と公務員の年収推移モデル比較

公務員に転職すると、本当に年収は下がるのでしょうか?

実際には年齢や職種によって差があり、単純に「高い・低い」とは言い切れません。厚生労働省「賃金構造基本統計調査」および総務省「地方公務員給与実態調査」などのデータをもとに、民間企業(全業種平均)と地方公務員(行政職)の年収推移を年齢別に比較したモデルケースをご紹介します。

あくまで統計に基づく推定値ですが、「長期的に収入はどう変わっていくのか?」を検討する際の参考にしていただけます。

年齢別|民間企業(全業種平均)と地方公務員(行政職)の年収比較

| 年齢 | 民間企業(東京都平均) | 地方公務員(東京都内・行政職) | 年収差(民間 − 公務員) |

|---|---|---|---|

| 30歳 | 約530万〜560万円 | 約450万〜500万円 | ▲30万〜▲110万円 |

| 35歳 | 約600万〜630万円 | 約500万〜550万円 | ▲50万〜▲130万円 |

| 40歳 | 約650万〜700万円 | 約550万〜600万円 | ▲50万〜▲150万円 |

| 45歳 | 約700万〜750万円 | 約600万〜650万円 | ▲50万〜▲150万円 |

| 50歳 | 約750万〜800万円 | 約650万〜700万円 | ▲50万〜▲150万円 |

※ 民間企業:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」などを参照

※ 公務員:総務省「地方公務員給与実態調査」、東京都市役所の給与条例より推定

※ 市役所職員は地域手当(16〜20%)

※ 管理職・昇任進行状況によりブレ幅あり

年収については業種や地域によってバラつきが大きいため、次の章では公務員の給与体系や支給実態について詳しくご紹介します。ご自身の現在の収入と比較しながら、公務員転職によってどのような変化があるのかを判断するのがおすすめです。

公務員の昇給制度|年功序列だけど、実はかなり安定

公務員の給与制度には「年功序列」のイメージがあるかもしれません。確かに、民間企業のように成果や実績によって一気に年収が上がる仕組みではありませんが、その代わりに、公務員には毎年決まった昇給制度があり、収入が安定して増えていく仕組みが整っています。

この「安定した昇給制度」は、家計や将来設計の見通しを立てるうえで大きなメリットとなります。

ここでは、公務員の昇給の仕組みと、昇任によって収入がどのように変わるのかを解説します。

- 公務員は原則毎年昇給あり

- 昇給幅は平均6,000〜8,000円/年

- 評価による昇給停止や降給は稀(民間よりブレが小さい)

- 昇任(級が上がる)ことで昇給幅も大きくなる

ともゆた

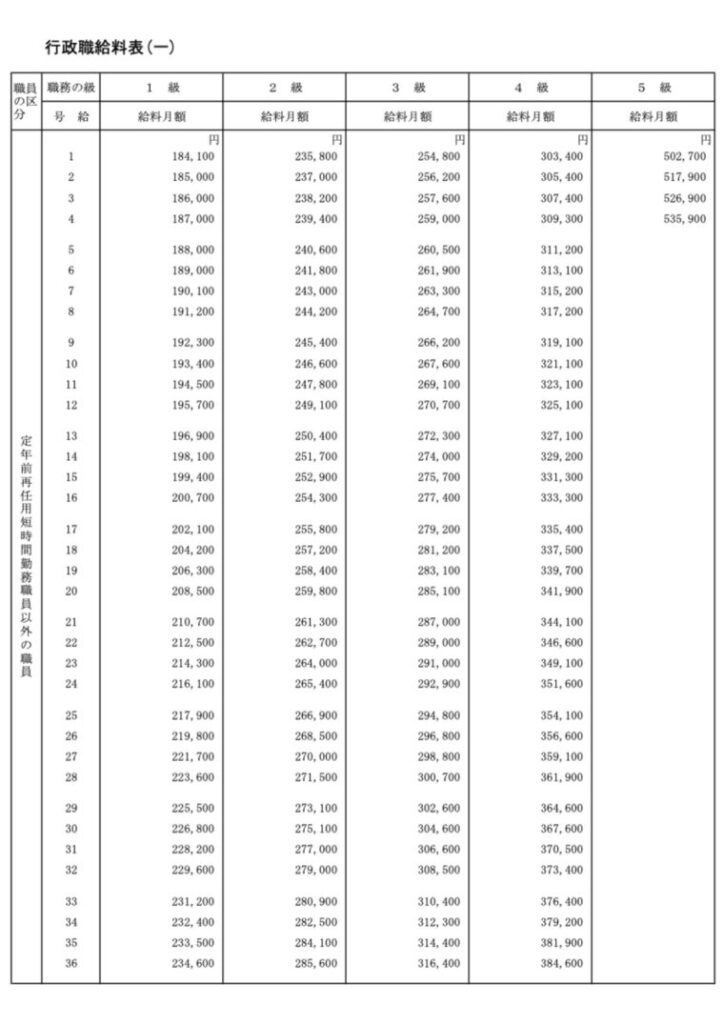

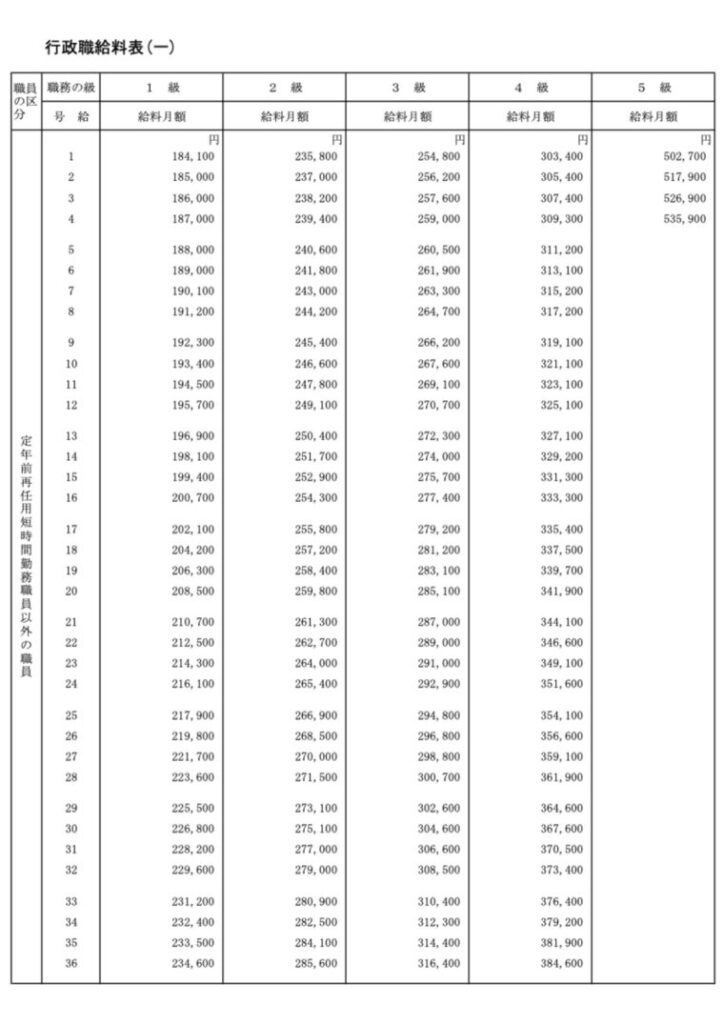

ともゆた昇給って「平均で◯万円」って言われても、いまいちピンとこないですよね。そこで、実際の給料表を使って、もう少し具体的に説明していきます!

昇給のイメージが湧く!号給と月収の関係を解説

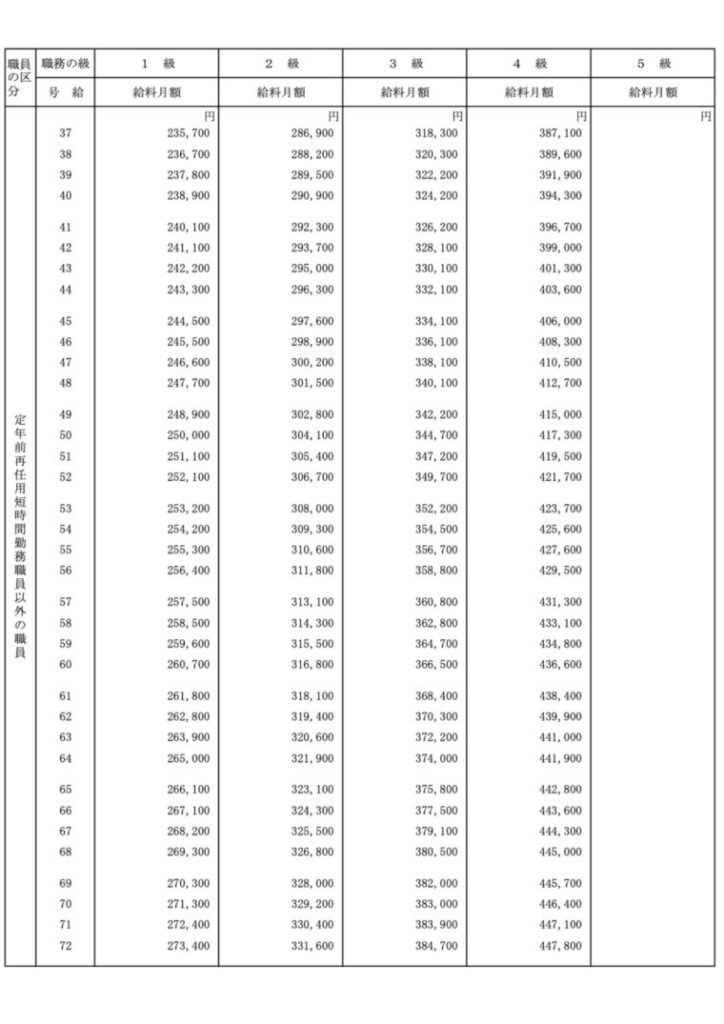

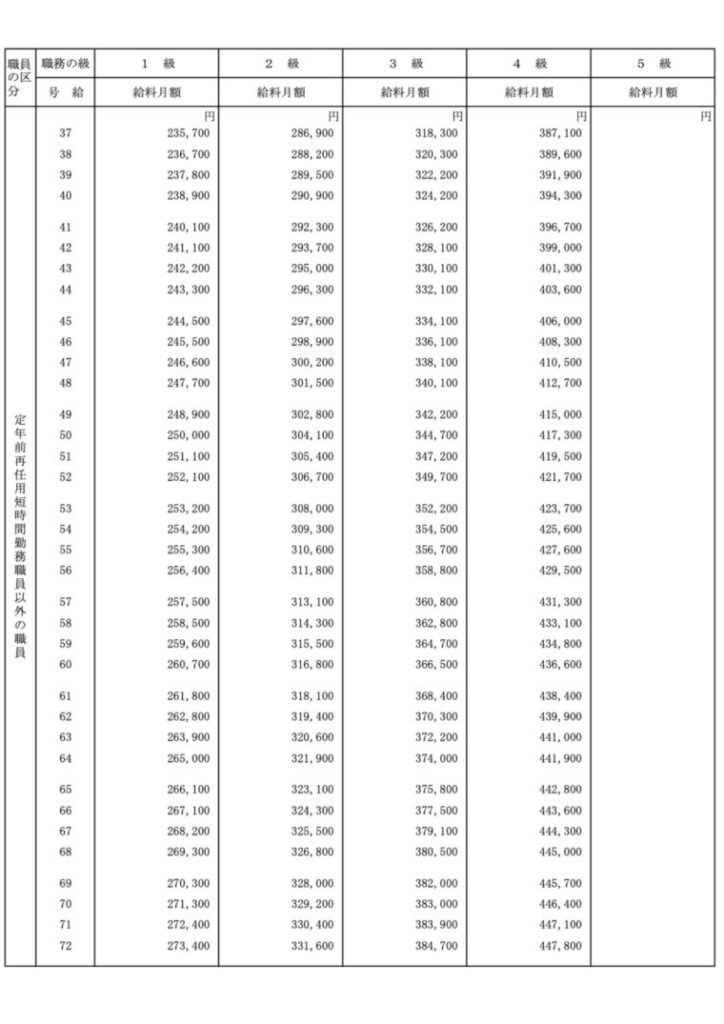

こちらが、東京都の行政職(役所など)の給料表です。ちなみに大学卒業の新卒1年目は、一番左の項目である1級の25号となります。そのため、217,900円が月給の基本となります。

※後ほど、地域手当などについても説明いたしますが、まずは基本となる給料表について説明をいたします。

1年目は217,900円か、2年目以降の給料はいくらになるの?

2年目以降は225,500円です。評価によって多少の増減はありますが、ほとんどの方が4号給上がり29号給に昇給します。

評価により、5号給や3号給といった昇給をする方もいる可能性はありますが、大多数の方は4号給上がることになります。基本的には、4号給上がると考えると人生設計もしやすいと思います。

こちらが、等級ごとの役職です。基本的に5つの等級に分かれており、級が上がるごとに年収が増えていきます。

| 等級 | 役職 | 説明(職位・役割の目安) |

|---|---|---|

| 1級 | 主事 | 定型的な業務を主に担当し、日常的な事務処理などに従事。 |

| 2級 | 主任 | 業務の中心となる中堅職員。後輩指導や担当分野の業務進行を担う。 |

| 3級 | 係長 | チームリーダー。複数の業務や担当者を統括し、内部調整や業務品質の管理を行う。 |

| 4級 | 課長 | 課の責任者。政策立案、予算管理、人事評価など、組織運営に関わる業務を担う管理職。 |

| 5級 | 部長 | 部門の最高責任者。複数課を統括し、組織全体の方針決定や戦略立案を行う。 |

30歳で公務員に転職した場合の号給と月収の関係について

公務員に転職する場合はどうなるの?30歳で転職した場合の給料はどうなるの?

実は民間企業で働いていた期間も給料表の計算に含まれます。

大学卒業後に民間企業に勤務し、30歳つまり8年民間企業で勤務して公務員に転職した場合、57号級となるため、257,500円となります。

実際には昇給のタイミングにより、公務員に転職した時点で53号給となる場合があります。また、年齢を鑑みて1級ではなく2級として給料が計算される自治体もあるのでもっと高くなる可能性もあります。

ここまでをまとめると

- 大卒2年目の給料は217,900円1級-25号給

- 大卒2年目の給料は225,500円1級-29号給(4号給UP)

- 民間企業の勤続年数も給料の計算に含まれる。

- 30歳で公務員に転職をすると257,500円1級-57号給※ただし、57号給より低い場合や2級として昇任する場合もある

この他に給料が増える可能性はないの?

他には大きな要素として地域手当があります。

地域手当とは?|同じ仕事でも給料に差がつく理由

公務員の給与は全国一律と思われがちですが、実は「地域手当」という仕組みによって、勤務地によって給料に差が出るようになっています。

地域手当は、物価や民間の給与水準が高い地域に勤務する職員に対して、基本給に一定の割合を上乗せする制度です。

そのため、同じ等級・号給でも、東京と地方都市とでは月収が数万円以上違うこともあります。

地域手当の支給率はどれくらい?

地域手当の支給率は自治体ごとに異なり、以下のような水準で設定されています

| 地域 | 支給率 | 備考 |

|---|---|---|

| 東京都特別区 | 20% | 最も高い水準 |

| その他の東京都や政令指定都市 | 16% | 大都市圏 |

| 地方の中核市 | 約10% | 地方の中心都市 |

| 一般市町村 | 0〜6% | 地域による差が大きい |

※地域手当の支給率を変更している自治体もあり、反映していない自治体や独自の支給率にしている自治体もあります。

先ほど30歳なら257,500円とお伝えしましたが、ここに地域手当が入ります。

30歳の方の給料として257,500円とお伝えしましたが、ここに地域手当が入るとこのように変わります。

◎ 地域手当 20% の場合

257,500円 × 0.20 = 51,500円 → 合計:257,500円 + 51,500円 = 309,000円

◎ 地域手当 16% の場合

257,500円 × 0.16 = 41,200円 → 合計:**257,500円 + 41,200円 = 298,700円

地域手当で4〜5万円変わるとかめちゃめちゃ金額が大きいな。

影響の大きな地域手当ですが、実は賞与にも影響します。

地域手当は賞与にも影響する

賞与(特別給)は、基本給と各種手当を合算した「支給対象額」に対して計算されます。このため、地域手当が高い地域に勤務していると、賞与額そのものも増えることになります。

たとえば、以下のような30歳の方のケースを見てみましょう。

- 基本給:257,500円

| 地域手当支給率 | 地域手当額 | 賞与算定基礎額(合計) |

|---|---|---|

| 20% | 51,500円 | 309,000円 |

| 16% | 41,200円 | 298,700円 |

この合計額に賞与支給月数(例:4.85ヶ月)を掛けると、次のようになります。

✅ 年収シミュレーション(基本給:257,500円)

| 項目 | 20%(東京都の特別区) | 16%(その他の東京都など) |

|---|---|---|

| 基本給(月) | 257,500円 | 257,500円 |

| 地域手当(月) | 51,500円(20%) | 41,200円(16%) |

| 月額合計 | 309,000円 | 298,700円 |

| 年間給与(×12ヶ月) | 3,708,000円 | 3,584,400円 |

| 年間賞与(4.85ヶ月) | 約1,499,000円(309,000円 × 4.85) | 約1,448,645円(298,700円 × 4.85) |

| 年収合計 | 約5,207,000円 | 約5,033,045円 |

- 月収差:10,300円

- 賞与差:約50,355円/年

- 年収差(合計):約173,955円/年

公務員転職を考えるなら、地域手当込みで年収を見積もる

公務員の基本給や昇給制度は全国で共通ですが、地域手当は「実質の手取り額」に直結する要素です。転職を検討する際は、希望自治体の地域手当支給率を必ず確認し、「実際の生活にどれくらい影響があるのか」を事前にシミュレーションしておくことをおすすめします。

また、一般的に35歳未満なら月に1万5千円程度の住居手当までもらえます。ただし、ある年齢に到達すると支給されなくなるのが一般的です。

35歳未満の条件があるけど、若いうちは住居手当が入るのは助かるね!

公務員の退職金制度|民間との違いと生涯収入への影響

公務員への転職を考える際、見落とされがちなのが「退職金の差」です。毎月の給与や賞与に目が行きがちですが、実は退職金まで含めると、生涯収入に大きな差が生まれることもあります。

ここでは、公務員の退職金制度の特徴や、民間との違いについて解説します。

✔ 公務員の退職金はどのくらい?

地方公務員(行政職)の退職金は、「退職手当」として基本給と勤続年数に応じて算出されます。

目安としては以下の通りです。

| 勤続年数 | 退職金の目安(行政職) |

|---|---|

| 30年勤務 | 約2,000万円〜2,200万円 |

| 35年勤務 | 約2,300万円〜2,500万円 |

| 40年勤務 | 約2,600万円〜2,800万円 |

※ 実際の金額は、級・号給・地域手当・最終年度の支給割合等により異なります。

✔ 民間企業との比較

一方、民間企業の退職金は以下のように大きく差があります。

| 企業規模 | 平均退職金(定年退職・勤続35年) |

|---|---|

| 大企業(従業員1,000人以上) | 約2,000万円前後 |

| 中小企業(300人未満) | 約1,000万円〜1,500万円 |

| 退職金制度なし | ゼロ(導入していない企業も多数) |

特に中小企業では、退職金制度そのものがない場合や、金額が少ないケースも多くあります。

退職金は制度として明確に決まっていますので、安心して老後の資金に使うことができます。そのため、将来設計を立てやすいのが良い点です。

✔ 公務員の退職金が有利な理由

- 制度として全国共通で明文化されており、透明性が高い

- 勤務実績や人事評価による支給打ち切りのリスクがほぼない

- 最後の昇任や地域手当も反映されるため、安定的に高水準

民間企業では業績不振や制度改定などで退職金が減額されることもありますが、公務員はその点で将来設計を立てやすく、老後資金の柱として計算しやすいという特徴があります。

✔ 退職金まで見据えた“生涯収入”の比較を

給与や賞与だけで比較すると、公務員は「年収が少し低い」と感じる方もいるかもしれません。

しかし、退職金を含めた「生涯収入」で見ると、公務員のほうが有利になるケースも少なくありません。

- 公務員:給与+賞与+退職金+共済年金の組み合わせ

- 民間 :会社によって差が大きく、制度が不明確なことも

転職判断の際には、短期的な月収だけでなく、将来の退職金や年金も含めた“総合的な視点”を持つことが大切です。

転職判断のための3つの収入視点|「いま」だけでなく「将来」も見据える

公務員への転職を検討する際、つい「初年度の年収」だけに目が行きがちですが、収入の全体像をとらえるには、長期的・生活実感・将来リスクの3つの視点から見ることが大切です。

① 初年度年収だけでなく「10年後・20年後」を想定する

民間企業と比べて、公務員は初年度の年収が下がるケースもあります。しかし、公務員には制度として毎年昇給があり、昇任に応じて給与水準も上がっていく仕組みがあります。短期的な損得ではなく、「10年後・20年後の収入と生活」を見据えた比較が重要です。たとえば、40代以降で年収が民間を上回ることも少なくありません。

40歳の年収イメージとして係長職である3級に昇任し53号として基本給352,200円として給料を計算いたします。賞与については、低く見積もり4ヶ月分としておりますので、年収700万円に届く場合もあるとは思います。

| 地域手当率 | 地域手当(月額) | 月収合計 | 賞与(年4ヶ月分) | 年収合計 |

|---|---|---|---|---|

| 16% | 56,352円 | 408,552円 | 1,634,208円(408,552 × 4) | 6,517,824円 |

| 20% | 70,440円 | 422,640円 | 1,690,560円(422,640 × 4) | 6,731,280円 |

② 家族構成や住宅ローンなど「固定支出」への影響を見る

収入の額面だけではなく、「安定性」によって生活の安心感は大きく変わります。

- 毎月の家賃・住宅ローン

- 教育費や保育料

- 家族の医療や介護

こうした“固定支出”に対して、公務員の安定した給与と福利厚生は非常に心強い要素です。特に育児や介護といったライフイベントが重なる世代には大きな意味があります。

③ 退職金・年金・安定性を含めた「下振れリスク」への備え

民間企業では、業績悪化による賞与カットや退職金減額などのリスクがありますが、

公務員は退職金制度が安定しており、共済年金や各種加算制度も存在します。

また、景気変動や人事評価による「収入の下振れリスク」が小さいのも大きな特徴です。

転職を検討する際は、「今の収入が高いかどうか」だけでなく、

“将来どれだけブレずに安定して得られるか”という視点でも判断することが大切です。

✅ まとめ|年収で迷うあなたへ、公務員転職の本当の判断軸

「公務員に転職すると年収が下がる」――これは半分正解で、半分誤解です。

たしかに、民間企業から公務員へ転職すると、初年度の年収は下がるケースが多いのは事実です。

特に、インセンティブや残業代で高収入を得ていた方ほど、そのギャップは大きく感じられます。

しかし、公務員には次のような長期的な収入の安定性があります。

- 毎年の確実な昇給(年功制+号給制度)

- 地域手当による実質手取りアップ

- 退職金制度の明確さと手厚さ

- 賞与の安定支給(4ヶ月分前後が一般的)

実際に、東京都の30歳モデルで見ても、地域手当込みで年収500万円超が現実的であり、40代には民間と同等〜逆転するモデルも珍しくありません。

さらに、転職を判断するうえで意識したいのは次の3つの視点です。

📌 転職判断のための3つの収入視点

- 初年度年収ではなく、「10年後・20年後」の生活設計で比較する

- 家族構成や住宅ローンなど、固定支出への影響を確認する

- 退職金・年金・昇給の安定性で“下振れリスク”を抑える

💡 最後に

収入面での不安は、公務員転職における最大の懸念かもしれません。

しかし、この記事で紹介したように、制度の仕組みを正しく理解し、将来を見据えて判断することで、納得のいく選択ができるようになります。

「いまの収入」ではなく、「将来の安心」と「人生の設計図」をどう描くか。

それこそが、あなたの転職成功のカギになるはずです。

あわせて読みたい

- ▶ 転職全体の流れを知る → [[民間経験者のための公務員転職7ステップ]]

- ▶ 筆記試験は独学でも通る? → [[独学vs通信講座]]

- ▶ 面接で年収の話が出たらどう答える? → [[面接質問100]]

※随時追加する予定です。